通信150号発行しました

通信150号

2025年10月25日発行

第三回定例会 一般質問

突然浮上した大事業

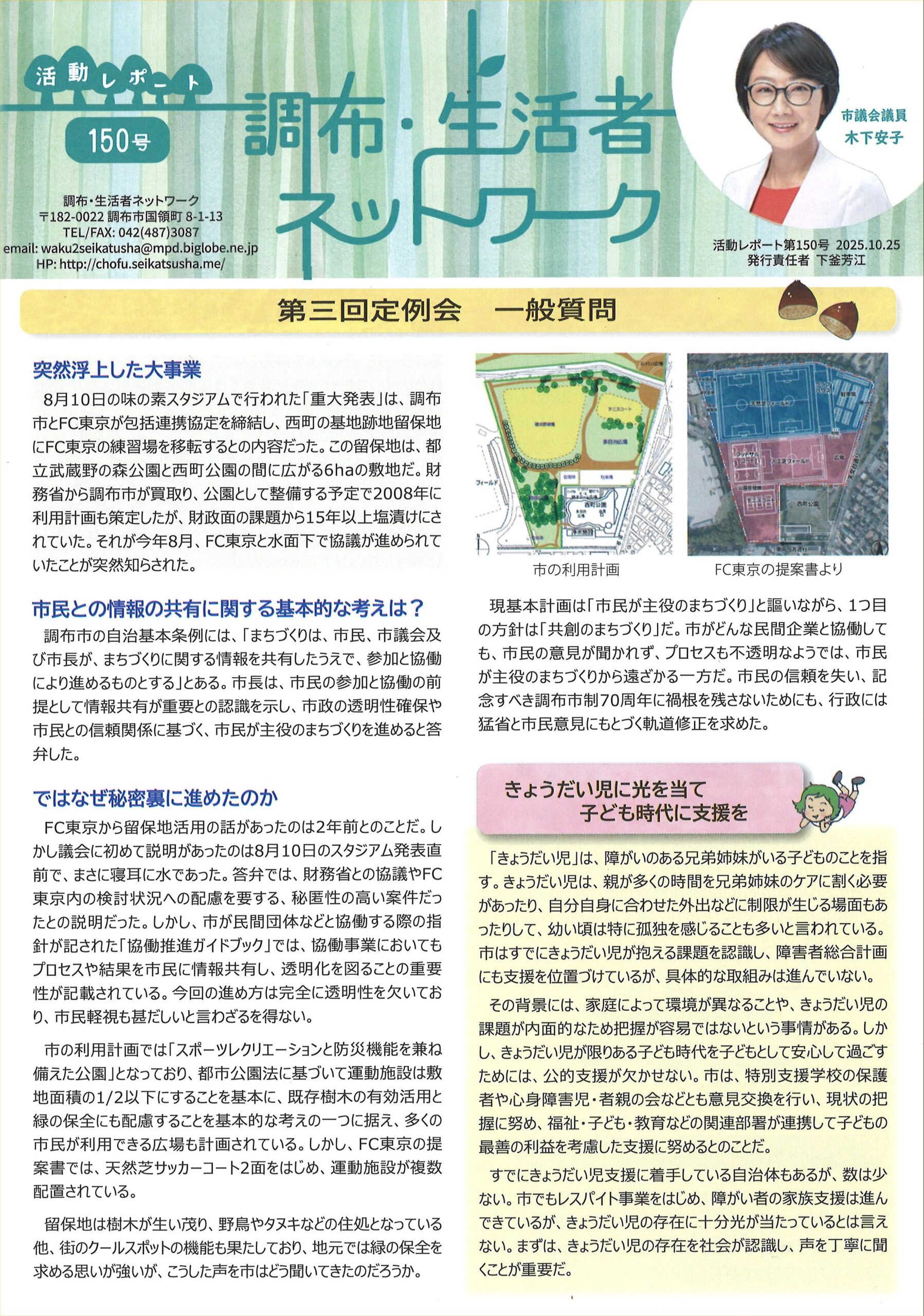

8月10日の味の素スタジアムで行われた「重大発表」は、調布市とFC東京が包括連携協定を締結し、西町の基地跡地留保地にFC東京の練習場を移転するとの内容だった。この留保地は、都立武蔵野の森公園と西町公園の間に広がる6haの敷地だ。財務省から調布市が買取り、公園として整備する予定で2008年に 利用計画も策定したが、財政面の課題から15年以上塩漬けにされていた。それが今年8月、FC東京と水面下で協議が進められて いたことが突然知らされた。

市民との情報の共有に関する基本的な考えは?

調布市の自治基本条例には、「まちづくりは、市民、市議会及び市長が、まちづくりに関する情報を共有したうえで、参加と協働により進めるものとする」とある。市長は、市民の参加と協働の前提として情報共有が重要との認識を示し、市政の透明性確保や 市民との信頼関係に基づく、市民が主役のまちづくりを進めると答弁した。

ではなぜ秘密裏に進めたのか

FC東京から留保地活用の話があったのは2年前とのことだ。しかし議会に初めて説明があったのは8月10日のスタジアム発表直前で、まさに寝耳に水であった。答弁では、財務省との協議やFC 東京内の検討状況への配慮を要する、秘匿性の高い案件だったとの説明だった。しかし、市が民間団体などと協働する際の指 針が記された「協働推進ガイドブック」では、協働事業においても プロセスや結果を市民に情報共有し、透明化を図ることの重要性が記載されている。今回の進め方は完全に透明性を欠いてお り、市民軽視も甚だしいと言わざるを得ない。

市の利用計画では「スポーツレクリエーションと防災機能を兼ね備えた公園」となっており、都市公園法に基づいて運動施設は敷地面積の1/2以下にすることを基本に、既存樹木の有効活用と 緑の保全にも配慮することを基本的な考えの一つに据え、多くの市民が利用できる広場も計画されている。しかし、FC東京の提案書では、天然芝サッカーコート2面をはじめ、運動施設が複数配置されている。

留保地は樹木が生い茂り、野鳥やタヌキなどの住処となっている他、街のクールスポットの機能も果たしており、地元では緑の保全を求める思いが強いが、こうした声を市はどう聞いてきたのだろうか。

現基本計画は「市民が主役のまちづくり」と謳いながら、1つ目の方針は「共創のまちづくり」だ。市がどんな民間企業と協働しても、市民の意見が聞かれず、プロセスも不透明なようでは、市民が主役のまちづくりから遠ざかる一方だ。市民の信頼を失い、記念すべき調布市制70周年に禍根を残さないためにも、行政には猛省と市民意見にもとづく軌道修正を求めた。

きょうだい児に光を当て

子ども時代に支援を

「きょうだい児」は、障がいのある兄弟姉妹がいる子どものことを指す。きょうだい児は、親が多くの時間を兄弟姉妹のケアに割く必要があったり、自分自身に合わせた外出などに制限が生じる場面もあったりして、幼い頃は特に孤独を感じることも多いと言われている。 市はすでにきょうだい児が抱える課題を認識し、障害者総合計画にも支援を位置づけているが、具体的な取組みは進んでいない。

その背景には、家庭によって環境が異なることや、きょうだい児の課題が内面的なため把握が容易ではないという事情がある。しかし、きょうだい児が限りある子ども時代を子どもとして安心して過ごすためには、公的支援が欠かせない。市は、特別支援学校の保護者や心身障害児・者親の会などとも意見交換を行い、現状の把握に努め、福祉・子ども・教育などの関連部署が連携して子どもの 最善の利益を考慮した支援に努めるとのことだ。

すでにきょうだい児支援に着手している自治体もあるが、数は少ない。市でもレスパイト事業をはじめ、障がい者の家族支援は進んできているが、きょうだい児の存在に十分光が当たっているとは言え ない。まずは、きょうだい児の存在を社会が認識し、声を丁寧に聞くことが重要だ。

2ページ

第三回定例会

第三回定例会は9月4日から29日に開催され、補正予算の他、条例改正7件、2024年度各会計決算、陳情1件、議員提出議案8件などを審査した。

補正予算第1号に賛成

2025年度予算に総額22億4千万円余を追加

繰越金から各基金への積立 19億9000万円余

ひとり親世帯等への給付金 6000万円余

保育施設への物価高騰支援 2800万円余

個人住宅向け防犯機器購入補助 1000万円

自動運転バスの実証実験に向けた調査 3000万円

中学生教育支援センター開設準備経費 3100万円余など

*中学生教育支援センター

調布駅前広場南側のビル内に新設される。市には学びの 多様化学校はしうち教室があるものの、長期欠席の子どもは、他者とかかわったり、学習の習慣を取り戻したりするプロ セスが必要なため、長く求められていた施設だ。現6年生保護者への丁寧な情報提供や学校、地域の居場所などとの 連携を求めた。

2026年3月に開室予定。

各条例改正に賛成

市職員の仕事と子育ての両立を促進することを目的とした改正、医療証の代わりにマイナ保険証の利用を可能とする改正、 ワークライフカレッジすとっくに就労選択支援を追加するための改正、子どもへの虐待防止のため通報義務の対象施設を拡大する児童福祉法改正を受けた改正、固定資産税の評価替えを反映させた改正など

2024年度一般会計決算に反対

一般会計歳入歳出決算額は1138億9000万円余となり、 過去2番目の規模であった。市民生活支援を第一の責務とし、基本的施策で「きめ細やかな支援を行き届かせる」と市長が述べた方針に沿って審査した。

財政全般においては、人件費や資材、光熱費の高騰により、 市の財政規模も大きくなってきている。市民生活支援事業の重要なものに基金が充当されているものもあり、長期的な視点 に立てば財源を意識した事業の精査が必要だ。

物価高騰が続く中、市民生活支援を適時適切におこなうと言っていたが、実際には補正予算1回のみであった。また2024年度のいわば目玉的事業であった給食費無償化においては、 就学援助受給世帯で子どもが不登校の家庭など、制度の対象から外れ、昼食代が負担となった家庭があったが、給付はされなかった。また市民意識調査では後期高齢者の2割が生活に困っていると回答している中、市は後期高齢者医療の保険料を引き上げた。インフラ整備では公共施設の老朽化対策が遅れており、特に学校校舎は以前からトイレの改善を求める声が多いが、現状把握や改修に計画性がないことが明らかになった。

一方、黒字割合を表す実質収支比率(適正割合は3~ 5%と言われている) は2024年度も7%と依然高かった。支援すべき市民や対応すべき施設整備に財源を割かず、結果的に黒字を多く出しているのでは、税金が十分活用されたとは言えない。市民生活の実態調査をおこない、支援の優先度を精査すること、公共施設マネジメント計画を市民参加で見直すとともに公共施設整備基金の目標を明確にすること、また校舎建て替えの前倒しを見据えた基金を創設することを求めた。

HPVワクチンは治療法が確立されていない重篤な副反応のリスクが他の定期接種ワクチンの7.4倍もあるが、周知が不十分なまま男性への任意接種を助成し推奨したことも容認できない。2024年度は女性副市長が誕生したが、委員会・審査 会に出席する職員の女性割合は18%台に下がった。多様な市民に対応する行政の意思決定にかかわるポストに男性が偏っている現状も深刻であり、抜本的な対策が求められる。

2024年度後期高齢者医療 特別会計決算に反対

2024年度は2年に1度の保険料見直しに当たったが、出産育児金拡充の財源の一部を後期高齢者の負担とする国の方針を受けて値上げとなった。医療費そのものも値上がりしており、さらなる高齢者の負担増は受診控えや生活費への圧迫など影響は深刻だ。現役世代の負担軽減も重要な課題だが、 医療はどの世代にも等しく保障されるべきであり、 代間の分断を招くやり方にも賛同できない。

3ページ

ストップ気候危機! スタンディングをしました

まだ暑さが続く9月16日、たづくり横でプラカードや横幕を手に、ストップ気候危機!を道行く人たちにアピールしました。これは気候非常事態・共同宣言に賛同する自治体議員有志の呼びかけで全国一斉に行われたアクションです。 調布市では木下やすことともに、鈴木ほの香市議、磯邊隆市議に生活者ネットメンバーも加わって行いました。

今夏の異常な猛暑により、市内小中学校のエアコン故障の修繕費や、育ちが早くなった街路樹の剪定費などで市の財政支出も増えました。長引く猛暑は、私たちの暮らしや健康にも直接的な影響を及ぼしています。

日本の気候変動対策の具体的な進展は遅く、危機感を共有しきれていないのが現状です。そうした中で、気候変動を「デマ」とする無責任なトランプ氏の発言は、世界的規模での対策をさらに遅らせかねません。

決して諦めることなく、地域から声を上げ続けること、そして 一人ひとりが省エネなどの行動を積み重ねることが、 未来の地球環境を守る確かな一歩となると信じています。

(D.K.)

平和の感受性を育む

今年2月、東京YWCAの女性と人権勉強会が企画した、 平和で平等な社会を目指し、「女性・人権を学ぶ」ことをテーマとしたスタディツアーに参加しました。そこでは、韓国 YWCAとの交流をはじめ、戦争と女性の人権博物館、ナヌ ムの家などを訪れ、戦争の愚かさに改めて怒りを覚えるとともに、人権の大切さを学びました。

今年8月には、国際NGO日本YWCAが4年に1度開催する中高YWCA全国カンファレンスに参加し、ワークショッ プの一つでファシリテーターを務め、「平和を作るってどんなこと?」をテーマに、韓国の平和教育NPOピースモモのアクテ ィビティを取り入れました。ピースモモの平和教育は、社会 の中の暴力の構造に着目し、対等な関係性の中で学び合い、「平和の感受性」を育てることで社会に変革をもたらすことを目指しています。ワークショップでは、ピースモモの人権や平和についてのアクティビティをアレンジしましたが、「平和の感受性を育む」ことの大切さを若い皆さんと体感することができ、私自身も新たな学びの機会となりました。

これからもこうした韓国の取組みをお手本に、権力主義の仕組みや家父長制から脱却し、男女が平等で人権を大事にする、誰もが自分らしく生きられる社会を目指し、仲間と連帯していきたいと考えています。

(Y.N.)

小型機墜落事故から10年

2度と繰り返さないために

調布市内で起きた自家用機墜落事故から今年7月26日で丸10年が過ぎました。 改めて事故で亡くなられた方々のご冥福をお祈りいたします。

この10年で何が進展し、何が解決していないのでしょうか。

事故原因の一つは、重量オーバーだったと分析されている他、禁止されている遊覧飛行を目的としていたことも分かっています。そこで、同じことが繰り返されないようにとの視点で、出発前の操縦士の提出書類や確認事項が厳格化され、研修内容にも改善が加えられています。

合わせて東京都は、調布市との協定書にある「飛行場受け入れ条件」の一つである「自家用機の積極的な分散移転」に向けて大島空港に格納庫を整備し、訓練飛行の実施ができるようにしたり、移転に伴う費用補助を予算化もしたりしています。 しかし、自家用機17機の移転は進んでいません。

調布飛行場等対策特別委員会では、こうした都の取り組みや進捗状況に加え、年に2回実施される航空機航跡調査の結果 報告も受けています。2024年度には同じ事業機のパイロットが2度にわたり、決められた航路を外れていたとの報告がありました。 委員会でも厳しく批判し、都にも伝えたところです。

調布飛行場の利用は「許可制」のため、窓口をどれだけ厳格化しても、最終的な責任はパイロットに委ねられます。こうしたことからも、いかなる改善がはかられたとしても、二度と事故を起こさせないためには、事故を風化させないこと、そして地域住民とともに市議会も監視の目を緩めないことが重要だと考えています。地域の安全・安心のために、これからも力を合わせていきましょう。

4ページ

人・まち・風

プレーパークが育む、 子どもの力と地域の未来

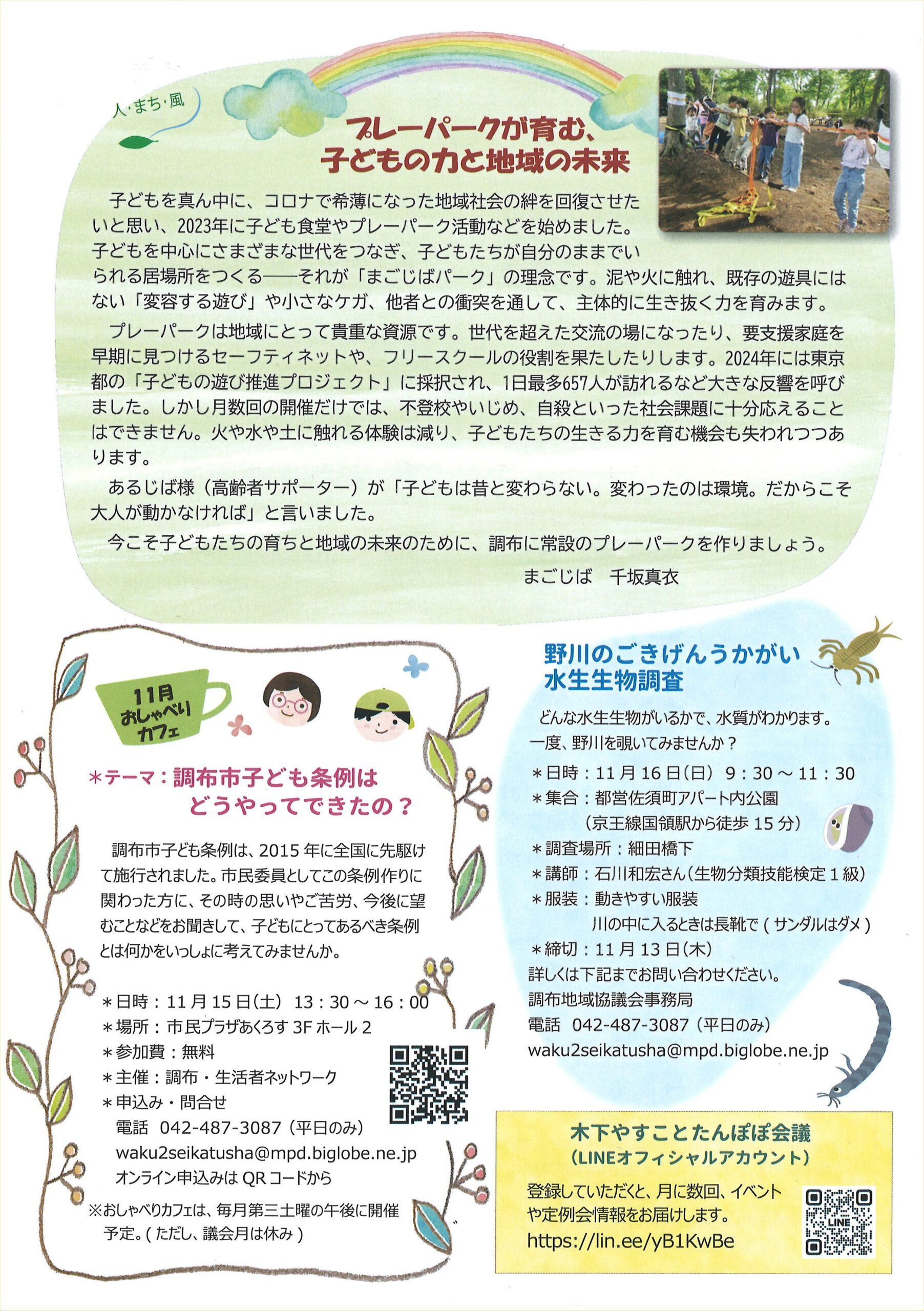

子どもを真ん中に、コロナで希薄になった地域社会の絆を回復させたいと思い、2023年に子ども食堂やプレーパーク活動などを始めました。 子どもを中心にさまざまな世代をつなぎ、子どもたちが自分のままでい られる居場所をつくる――それが「まごじばパーク」の理念です。泥や火に触れ、既存の遊具には ない「変容する遊び」や小さなケガ、他者との衝突を通して、主体的に生き抜く力を育みます。

プレーパークは地域にとって貴重な資源です。世代を超えた交流の場になったり、要支援家庭を早期に見つけるセーフティネットや、フリースクールの役割を果たしたりします。2024年には東京都の「子どもの遊び推進プロジェクト」に採択され、1日最多657人が訪れるなど大きな反響を呼びました。しかし月数回の開催だけでは、不登校やいじめ、自殺といった社会課題に十分応えること はできません。火や水や土に触れる体験は減り、子どもたちの生きる力を育む機会も失われつつあ ります。

あるじば様(高齢者サポーター)が「子どもは昔と変わらない。変わったのは環境。だからこそ大人が動かなければ」と言いました。

今こそ子どもたちの育ちと地域の未来のために、調布に常設のプレーパークを作りましょう。

まごじば 千坂真衣

1月 おしゃべり カフェ

*テーマ: 調布市子ども条例は どうやってできたの?

調布市子ども条例は、2015年に全国に先駆けて施行されました。市民委員としてこの条例作りに関わった方に、その時の思いやご苦労、今後に望むことなどをお聞きして、子どもにとってあるべき条例とは何かをいっしょに考えてみませんか。

*日時:11月15日(土) 13:30~16:00 *場所:市民プラザあくろす 3F ホール 2

*参加費:無料

*主催:調布・生活者ネットワーク

*申込み・問合せ 電話 042-487-3087 (平日のみ)

※おしゃべりカフェは、毎月第三土曜の午後に開催 予定。(ただし、議会月は休み)

野川のごきげんうかがい 水生生物調査

どんな水生生物がいるかで、水質がわかります。

一度、野川を覗いてみませんか?

*日時:11月16日(日) 9:30~11:30

*集合:都営佐須町アパート内公園

(京王線国領駅から徒歩15分)

*調査場所:細田橋下

*講師:石川和宏さん(生物分類技能検定1級)

*服装:動きやすい服装

川の中に入るときは長靴で(サンダルはダメ)

*締切:11月13日(木)

詳しくは下記までお問い合わせください。

調布地域協議会事務局 電話 042-487-3087 (平日のみ)

waku2seikatusha@mpd.biglobe.ne.jp

木下やすことたんぽぽ会議 (LINEオフィシャルアカウント)登録していただくと、月に数回、イベントや定例会情報をお届けします。

PDFはこちらから